Pinuccia Bernardoni (Bientina, 1953) si racconta attraversando epoche e fasi stilistiche per illustrarci la sua incredibile e lunghissima carriera, colma di esposizioni importanti ed incontri con alcuni degli artisti e dei critici italiani più noti del secondo dopoguerra.

Incontro Bernardoni nel suo studio a Bologna per entrare nel suo universo creativo e conoscerne le procedure ripercorrendo parte della vita e delle esperienze professionali dell’artista. È un luogo dove l’arte si appropria delle pareti, degli scaffali, del tavolo, persino del pavimento: ovunque si trovano sculture, carte di vario genere, libri, bozzetti e disegni. Circondate da una serie di opere perfettamente allestite, che forniscono affascinanti spunti visivi, diamo inizio a un intenso dialogo durante il quale emergeranno le figure e le correnti che hanno influenzato il suo operato, i temi e i materiali che da sempre contraddistinguono la sua ricerca.

Potremmo definirti una “scultrice pittorica”, durante le varie fasi artistiche hai sempre alternato e/o condensato le due tecniche, conferendo grande importanza al colore e alla composizione, ma inglobando questi aspetti nelle forme e nei volumi della scultura. Potresti illustrarci il tuo rapporto con il mezzo pittorico?

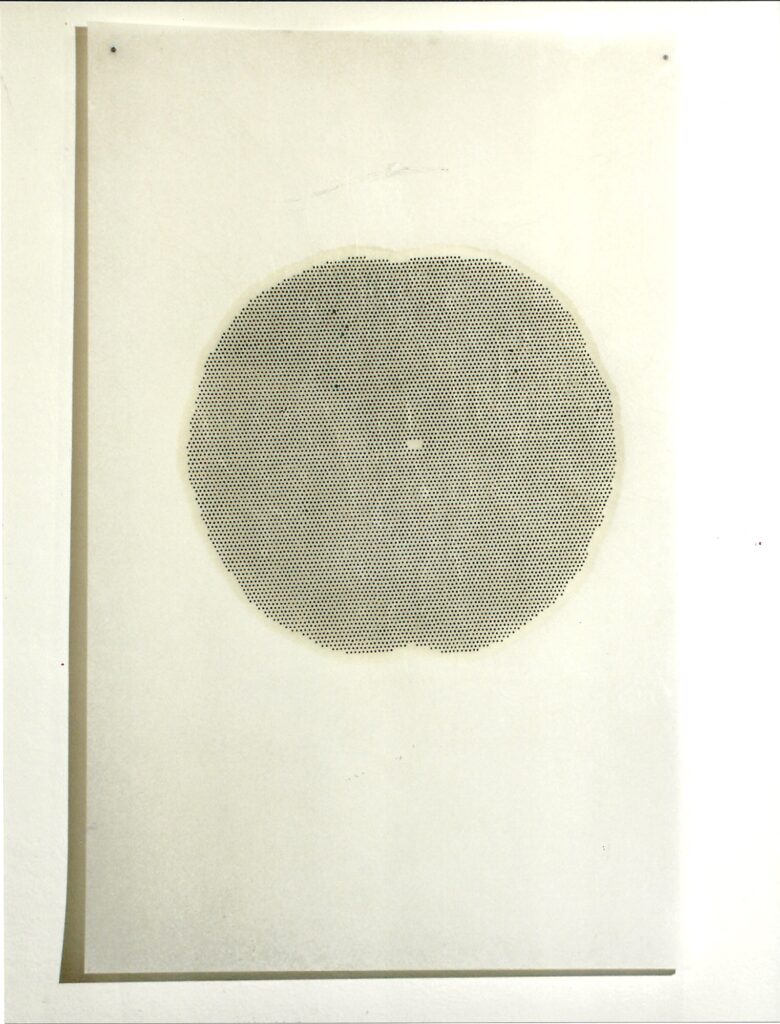

Mi definisco una scultrice, per me il colore è materia e forma contemporaneamente. Uso il colore ma non adopero mai i pennelli. Anche nelle “Impronte” (1996-1998) io non spennello, faccio una traccia appoggiando solo il pennello e unendo una traccia con l’altra si crea una forma. C’è un infinito numero di passaggi di colore, una stratificazione che si ferma solo quando raggiungo il punto di incandescenza giusto. Sono attirata dalla zona più scura che si genera posando il pennello sulla carta e non dal suo utilizzo tradizionale. Io sono una scultrice che ogni tanto inciampa nella pittura. Sono affascinata dal costruttivismo russo, tra il 1986 e il 1987 ho realizzato una serie di croci colorate che non sono piatte, il loro volume è dovuto alle molte sedimentazioni della carta di riso, della colla e degli inchiostri colorati.

Nella tua pratica artistica hai sperimentato con materiali molto diversi tra loro, dalla carta, al vetro, alla materia organica, fino a metalli. Eppure sfogliando il tuo portfolio ho avuto l’impressione che, nascosta sotto tutti gli altri materiali, si celasse sempre la carta, pronta a dettare forme, forature e pieghe, flettendo persino le superfici più dure come il ferro. Sbaglio?

No, hai azzeccato al cento per cento. Questa è un’intuizione molto forte, perché è vero. Anche quando lavoravo i materiali pesanti come il ferro e poi lo imbrunivo, le opere diventavano pesantissime però possedevano il senso della leggerezza, questo mi è sempre stato detto non solo dai critici, ma anche dai collezionisti che vivono con le mie opere.

Contenitore con libro d’artista. Contenitore: stoffa su cartone, cm 28 x 20 x 11. Libro: impronte di ceralacca rossa su carta, 15 fogli, cm 24,5 x 15,5 x 10, 2015. Credito fotografico di Piero Casadei.

Parliamo dei tuoi inizi. Il tuo esordio coincide con la scoperta dell’Arte Povera e dell’Arte Americana, in particolare del Minimalismo, da cui hai tratto indicazioni formali e un approccio concettuale, punti di partenza dai quali hai saputo ritagliare una tua linea personale. Chi ti ha avvicinato a queste forme di espressione artistica? Quali artisti hanno maggiormente influenzato il tuo lavoro?

Mi sono laureata in Scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze con Quinto Ghermandi che mi ha aperto la testa letteralmente, mi fece conoscere Ketty La Rocca con cui diventammo non dico amiche, ma ci frequentammo per un periodo. Mentre Giovanni Maria Accame è stato un maestro e il mio primo critico, mi ha avviato all’Arte Povera. E poi c’è la mia passione per il costruttivismo russo. Dal costruttivismo al Minimalismo: ho amato tutti i minimalisti, da Donald Judd, a Carl Andre, a Sol LeWitt fino al grande Richard Serra, di cui sono andata a vedere una grande mostra in dialogo con Brancusi alla Fondation Beyeler di Basilea. Non posso proprio dimenticarla quell’esposizione, da lì feci i primi schizzi di “Corpo primo” (2012), quali siano stati i motivi non lo so… Ho amato moltissimo Eva Hesse, anche lei è un’artista minimalista tuttavia la materia che adopera, il fiberglass, evoca qualcosa di organico. Apprezzavo molto il suo lavoro perché è minimalista ma nega la rigidità dei suoi colleghi.

Approfittando di questo ritorno alle origini, vorrei parlare con te agli anni Settanta, del tuo primo periodo bolognese. Come hai vissuto quell’epoca colma di novità artistiche e culturali che hanno stravolto la città attribuendole un ruolo centrale?

È stato un periodo, quello delle performance, molto movimentato. Era una grande emozione perché la Fiera (Arte Fiera, nata nel 1974, ndr) era vicina alla Galleria d’Arte Moderna e scandiva il tempo degli eventi performativi. Noi artisti da dentro uscivamo per vedere le performance, vivevamo un momento di grande effervescenza che poi sforò nel sociale, nei famosi indiani metropolitani, chiamati così perché si tingevano con il colore il viso. La situazione politica influiva sull’arte del tempo. Non so, Marina Abramović e Ulay con Imponderabilia, loro erano nudi, li dovevi inevitabilmente toccare decidendo se girarti da parte dell’uomo o della donna.

Approdi a Bologna per insegnare all’Accademia di Belle Arti; leggendo la tua biografia è evidente come i tuoi maestri siano stati fondamentali per lo sviluppo della tua carriera e dello stile, figure presenti e capaci di avvicinarti al contemporaneo. Pensi che quest’esperienza si sia riflessa nel tuo metodo di insegnamento?

A quei tempi non c’erano i concorsi nazionali, io fui chiamata qua a Bologna da Giovanni Maria Accame che mi disse: “Guarda, Severino Storti Gajani ti prenderà come assistente, insegna Anatomia”. La sua era un’anatomia del linguaggio, il mio metodo di insegnamento l’ho appreso da lui. I ragazzi venivano con un loro lavoro e noi gli facevamo fare una serie di ulteriori opere per dimostrare quanto avevano capito di ciò che stavano facendo. Andavamo molto d’accordo perché Severino non aveva mai memoria e io intuivo già l’artista che voleva citare. Tra i tanti artisti, da noi sono ad esempio usciti Eva Marisaldi, Sabrina Mezzaqui, Stefano Pasquini, Alessandro Pessoli.

Si può dire che avete cresciuto una bottega?

Brava, mi piace molto. Abbiamo proprio cresciuto una bottega. Quel metodo di insegnamento mi ha accompagnato anche quando lui è andato in pensione e io ho fatto dieci anni di Disegno Contemporaneo, la mia lettura dell’opera veniva da lui. Da questa prassi sono passati Milena Rossignoli e Mattia Paje.

Tornando alla cartam, vorrei parlare con te dei libri d’artista. Come ti approcci a questa forma d’arte? Questi progetti riassumono un periodo, o sono essi stessi un percorso artistico a se stante?

Io non vivo i libri d’artista in modo separato. Nella mia produzione procedo per cicli che confluiscono uno nell’altro e non sono mai divisi. Quasi ogni periodo è legato a un libro d’artista. “Camei” è legato alla prima volta che ho adoperato la ceralacca.

Marmo, legno, cm 90 x 48 x 42, 2012. Credito fotografico di Guidi Piacentini

Parlami della tua relazione con la scrittura…

La scrittura entra prestissimo nel mio lavoro, già nelle mie prime mostre, per esempio nel 1979 alla Galleria Unde a Torino. Chi mi conosce capisce che io scrivo su di me. Marco Gastini fu il primo a farmi notare come parlassi sempre di me stessa nei testi da accostare alle fotografie. Usavo la fotografia come mezzo espressivo, fotografie dove la scrittura entra nella forma. Non è tanto poesia visiva la mia, sono parole spaziate. Questa vedi è Rimembranza – Dimenticanza, anche qui la parola entra dentro alla forma, si sovrappone.

Credo fortemente che le azioni di piegare, stropicciare e tagliare la superficie siano per te intrise di una carica catartica, meditativa. Potrei cadere in errore, ma questa è la percezione che ho avuto nell’osservare le tue opere, puoi confermarlo?

Catartica no, ma meditativa sì. Perché tutto il processo di foratura e punzonatura delle foglie non è proprio una meditazione ma quasi, è reiterare un gesto, sempre lo stesso gesto. Non a caso nascono tanti libri d’artista.

Restiamo nella dimensione spirituale. Nei titoli di alcune tue opere come Transustanziazione e Sindoni è palese un riferimento alla religione e alla tradizione cristiana. Perché hai scelto di confrontarti con un tema così complicato nell’arte contemporanea? Sei credente?

Sono credente non più praticante, ai tempi della mia gioventù ero molto credente. Quando sono venuta a Bologna è cambiato tutto, però sono cresciuta con quella cultura. Transustanziazione (2015) è la trasformazione del corpo di Cristo in vino così nasce l’opera, un libro d’artista con una serie di pagine d’oro su cui si imprime una lettera in ceralacca rossa, tutte insieme formano la parola Transustanziazione. Mentre Sindoni (2018) nasce dalla mia fascinazione per una tradizione scoperta a Cervia. Nasce da chi intingeva le mani dentro una sostanza rugginosa per poi stampare le famose tovaglie di lino lasciando una traccia sul tessuto. Sono rimasta affascinata dal colore tipico di questa lavorazione.

Vorrei indagare il tuo rapporto con il tempo, tema centrale nella tua ricerca, perfettamente evocato dall’utilizzo della stratificazione e dalla costante allusione al mutare della materia.

L’elemento tempo è sempre stato molto importante per me. I primi lavori sono sulla memoria soggettiva, anche se li comprimevo dentro una forma concettuale. Poi dal 1983 entra in gioco il tempo della trasformazione della materia, l’erosione, l’ossidazione del materiale, il suo perire, finché non viene congelato con l’utilizzo dell’owatrol.

La lista di mostre personali e collettive di spicco a cui hai partecipato è infinita, sarebbe per me impossibile citarle tutte. Tuttavia ho una curiosità da chiederti, nel corso di queste esperienze hai potuto incontrare e conoscere alcuni dei grandi nomi della scena italiana e internazionale?

Vengo una generazione o due dopo, c’è sempre stata una distanza di tempo. Del mio periodo c’è Antonio Violetta. Ho amato tutti gli artisti dell’Arte Povera e li ho incontrati ad alcune cene, per esempio Gastini, Zorio, Mario e Marisa Merz, ma ero molto giovane. Con Marco Gastini nasce un rapporto di amicizia e poi entrai nello studio di Carla Accardi. Conobbi Gilberto Zorio alla Biennale di Gubbio, dove c’erano tutti i grossi nomi, lui scherzava con me, ero una delle più giovani…

Recentemente abbiamo visitato insieme la personale di Greta Schödl, “Il tempo non esiste”, mentre preparavo quest’intervista mi sono imbattuta nella tua opera Anatomia del Paesaggio che mi ha subito fatto pensare ad alcune opere della serie “Manomania” di Schödl. Potresti descrivere questo legame con le mani e il corpo messi a confronto con il dato naturale che vi accomuna?

Ci accomuna l’utilizzo di una parte anatomica. Affianco corpo e paesaggio, in Anatomia del paesaggio (1981) c’è una grande gamba poi esiste un grande braccio, sono muscoli veri. È anche questo un lavoro un po’ sulla memoria, perché mi ricorda il paesaggio toscano, rivedevo le mie colline toscane. La memoria della Toscana è sempre molto presente in questo lavoro.

Dalle tue opere traspare un’intensa ricerca, un forte senso del rigore, della geometria, un’estetica pulita, ma allo stesso tempo una grande vitalità manifestata nella scelta di colori intensi. Per quanto sempre perfettamente composti, i tuoi lavori trasmettono energia, sono pregni di linfa vitale, non è quindi casuale lo studio legato alla foglia che, a volte soggetto e a volte mezzo, accompagna la tua produzione da molti anni. Vorrei quindi chiederti, com’è nato questo interesse cosa ti ha spinto a fare della foglia un tema centrale nella tua produzione?

Spesso mi domando perché ho questa passione per le foglie. Per me la foglia non è una foglia è una geometria, muta il suo colore, è una scultura nello spazio. Ho qui il catalogo della mostra ospitata al Centre Pompidou nel 2002, “Henri Matisse – Ellsworth Kelly. Dessins De Plantes”, mi ritrovo in quello che dice Kelly: “la foglia esiste come foglia perché tu la chiami così. Se poi dici foglia di banano, di melo, di pero, la connoti ulteriormente. Ma se non gli dai un nome è solo un oggetto che esiste”. Ha naturalità, ma prima di tutto è forma.

Parliamo del colore. Il rosso, nonostante sia largamente presente nel tuo catalogo fin dagli anni Ottanta, sembra aver conquistato progressivamente spazio per presentarsi come un attore primario. Hai affidato a questo colore opere relativamente recenti come Autobiografia in rosso o Feminicide: si cela un’urgenza dietro questa scelta cromatica?

Non c’è un’urgenza, c’è naturalità. Il rosso è entrato nel mio lavoro non come un colore simbolico, le mie erano croci, ma non di Cristo, erano quelle di Malevich. Divenne simbolico solo quando intrapresi il percorso sul femminicidio, da qui la ceralacca come un grumo di sangue e il punzone come un graffio che incide la pelle. Il rosso semplicemente mi attrae.

Nel 2023, i membri della cultura artistica bolognese hanno riconosciuto il tuo importante contributo consegnandoti la “Targa Volponi” e dedicandoti un’antologica, “Una felice corsa”, nata per celebrare la tua carriera. Cosa seguirà questi eventi, stai lavorando a qualche nuovo progetto artistico o libro?

Su questa mostra abbiamo lavorato molto, siamo partiti a settembre per esporre a febbraio durante Arte Fiera. Era un percorso che privilegiava la carta. Adesso, dopo questa grande esposizione, penso di aver preso un momento di pausa, ma non l’ho fatto coscientemente. È stato un periodo particolare, la mia assistente ha vinto una residenza a Barcellona e mi sono trovata a riavviarmi con una persona, poi è nato il progetto di un libro su “Una felice corsa”, ma va a rilento. Penso che sia il momento di tornare a lavorare, ora ho voglia di tornare in studio. C’è un foglio bianco appeso la parete, ricomincerò dal disegno. Quale forma disegno? Non lo so. Gli ultimi disegni sono quelli dell’opera Il tavolo dei silenzi (2020), durante la pandemia realizzavo un disegno al giorno e poi raccoglievo vari materiali che avevo in studio per comporli su questo tavolo che è stato portato in mostra.

C’è un testo molto bello di Roland Barthes sulla scrittura negata che mi intriga, una dimensione del disegno che ha a che fare con la scrittura ma non come scrittura-grafica, questa è un’idea che sto maturando dentro. Come mi dice Antonio Violetta, devo solo andare in studio e disegnare. È strano ricominciare. Iniziare nuovamente a settant’anni è interessante. Per cambiare sento di dover tornare indietro, da dove comincio? Non lo so ancora…